El fortín sitiado: progreso y racismo en Argentina

En Argentina conviven discursos racistas con la imagen de un país homogéneo. El mito del «crisol de razas… europeas» fue resultado de un proyecto de construcción nacional que identificó el progreso con lo europeo, y el atraso, con poblaciones originarias, africanas y mestizas. Algunas imágenes sobre la «frontera» en el siglo xix han condensado una forma de pensar la identidad nacional. El desplazamiento parcial en la eficacia histórica de este mito subyacente, tanto en sus dimensiones inclusivas como en las excluyentes, permite entrever su reconfiguración a futuro.

En Argentina se suele responder, ante el señalamiento de que el término «negro» es racista cuando se aplica a una persona, que la referencia no es al color de piel sino a determinadas actitudes o formas de ser que definirían a un «negro de alma». Aunque la defensa es pobre, quizás sea necesario considerar seriamente lo que implica: una distinción entre el racismo «verdadero» –el que manifiesta desprecio a otro en función de los indicadores físicos que definirían una «raza»– y el no racismo que, teóricamente, es indiferente a esos indicadores. Por supuesto, es obvio que esa indiferencia no es del todo real, y no solo porque la expresión suele dirigirse a personas que, precisamente, portan el aspecto que en Argentina se describe como «negro». En ocasiones, el acusado de racismo se apresurará a subrayar que la persona a la que se refiere tiene apellido, por ejemplo, italiano. De modo que su negritud solo sería aparente o parcial, lo que en su opinión reforzaría la idea de que aquellas conductas o modos de ser que objeta no son cuestiones de «sangre». Esa persona se comportaría como «negro» sin ser un «verdadero negro». Aunque el argumento sea en sí mismo racista, sostendrá que la negritud («de alma») no es una cuestión racial y, llegado el caso, adscribirá sin dudar a aquello que las ciencias sostienen desde hace décadas: que las clasificaciones raciales carecen de sentido desde el punto de vista biológico, que las variaciones genéticas entre poblaciones son mínimas y no es posible inferir de ellas el tipo de rasgos que el racismo, como teoría popular de las diferencias humanas, atribuye a los individuos.

En realidad, poco cambiará en caso de que se desconozcan o se rechacen esos consensos científicos. Aceptando la clasificación de las personas a partir de algunos rasgos visibles (el color de la piel, formas «típicas» de nariz o boca, etc.), podría sostener igualmente que de ningún modo es racista, dado que valora la igualdad «entre las diferentes razas» y que lo que está señalando no es la pertenencia a una de ellas sino un modo de ser elegido y (hasta cierto punto) modificable. Las razas, de existir, sencillamente no serían un problema en Argentina, y a lo que se referiría es a cuestiones idiosincráticas y, desde la generalización en el discurso común del uso antropológico del término, culturales.

Las definiciones más convencionales de etnicidad y raza –grupos particularizados por algunas prácticas culturales distintivas frente a grupos particularizados por algunos rasgos físicos visibles y característicos– tienden a ser difusas al abordar ambos términos. En discursos periodísticos, políticos y, a veces, académicos, aparecen en ocasiones como intercambiables. Cuando esto ocurre, además, la carga del significado tiende a caer en rasgos físicos. Sin profundizar en los modos en que las ciencias sociales han conceptualizado estas formas de nombrar la diferencia, resulta claro que en el discurso común esta se expresa en diferentes combinaciones de aspectos que se suponen innatos o adquiridos («raciales» o «culturales»). El racismo, más que la identificación estricta de una «raza» en términos biológicos, consiste en la atribución a los integrantes de grupos humanos de características morales, intelectuales y conductuales negativas que resultan en su inferiorización en función de esa pertenencia. Las caracterizaciones de esos grupos a partir de lo adquirido por la «sangre» o por la socialización no muestran líneas siempre claras. El rechazo a la calificación de racista puede ser sincero y quien así es señalado puede realmente no creer en la existencia de razas humanas, y no es infrecuente que sea su interlocutor crítico quien deslice, en la defensa de la igualdad, atribuciones donde se entremezclan rasgos «culturales» y «raciales». En sociedades como la argentina conviven la particularización de grupos a los que se les atribuyen rasgos conductuales y morales negativos, con la negación más o menos generalizada de la existencia del racismo. Cuando este no es negado de plano, suele ser asociado a situaciones puntuales y acotadas o bien interpretado como algo que enmascara la subordinación de clase. Es real que la subordinación económica puede asociarse con facilidad con algunos rasgos físicos. Aunque no existen datos estadísticos globales, precisamente porque el modo en que se imagina el país los considera innecesarios, los niveles de pobreza, la probabilidad de ser víctima de violencia institucional, el acceso a determinados empleos, etc., pueden asociarse con facilidad con la piel más o menos oscura. Sin embargo, el mote de «negro» y las nociones morales asociadas pueden desplegarse sobre sujetos que han superado uno o varios de esos escollos económicos, funcionando como marca indeleble. La estigmatización de otros grupos no definidos como «negros», y que no están particularmente desfavorecidos económicamente tomados en conjunto respecto de la corriente mayoritaria, también pone límites a esta perspectiva: es el caso del antisemitismo europeo y las expresiones argentinas –y latinoamericanas en general– que lo reactualizan.

Tanto la existencia de desigualdades estructurales, que pueden ser ordenadas de modo creíble en función de la pertenencia a grupos identificados por su aspecto físico, como la negativa a reconocer en ello el general carácter racista de la sociedad parecen ser rasgos comunes a diferentes naciones latinoamericanas. No son idénticas las fórmulas que han dado cuenta de ello: el modo en que se han construido esos grupos y la «normalidad» con que se han cotejado para definir simultáneamente un «nosotros» que exprese la nación y las alteridades que no terminan de encajar en ella. Esta variedad de registros se expresa también dentro de cada país, de modo que lo que diremos aquí sobre el racismo argentino debería ser ajustado y reformulado para una mirada atenta a espacios particulares de su geografía y a los contextos en que se desenvuelven las personas.

Alrededor de narraciones nacionales como el «crisol de razas» (Argentina), la «democracia racial» (Brasil) o la nación «mestiza» (México), se configuraron en la región modalidades diferentes de lidiar con la diversidad. En cualquiera de los casos, sea la creencia en un principio de homogeneidad o de apertura a la diversidad, sus efectos no se limitan a la invisibilización de la heterogeneidad y las desigualdades. Las alteridades no son realidades preexistentes a esas formulaciones, sino también resultados parciales de ellas, de los modos en que los procesos históricos configuraron los lugares (espaciales, simbólicos y sociales) que los sujetos y grupos podrían ocupar legítimamente. La negación de algunos lugares a determinados grupos existe en tensión permanente con el ideal de igualdad ciudadana que informa la tradición republicana, que ha dominado casi sin rivales el continente en toda su etapa poscolonial.

Pero esta tensión no es solo una contradicción entre el ideal y lo que realmente ocurre: el modo en que el ciudadano ideal es imaginado lleva implícita la definición del no ciudadano. Este es el extranjero pero, también, aquel que en función de determinados rasgos es definido como alguien que se aparta de ese ideal pensado como típico o representativo. La «normalidad» y la diferencia son evaluadas moralmente respecto de él. No se trata de categorías fijas, su fluidez expresa su naturaleza histórica y contingente, como productos de confrontaciones políticas y simbólicas. Parecieran ser más persistentes, en cambio, algunas imágenes por medio de las cuales los grupos sociales traducen la normalidad y la alteridad para hacerlas comprensibles, transformándolas y reactualizándolas al hacerlo. Poner en el centro lo históricamente adosado al ideal de ciudadano, que siempre rebalsará la formulación jurídica de sus derechos y deberes, podría iluminar las continuidades y reinscripciones del racismo. No se trataría de una rémora, una deficiencia siempre a punto de ser abolida aunque nunca ocurra, sino de una dimensión de los modos de construir el «nosotros» nacional y las otredades consecuentes. En Argentina, este ideal asoció al ciudadano con lo europeo.

La Argentina europea

A diferencia de otros países de la región, que han reconocido siempre cierto grado de diversidad interna, Argentina se ha pensado tradicionalmente como un país homogéneo. Esta homogeneidad imaginada es compartida con otro grupo de naciones latinoamericanas pero, a diferencia de aquellas que remitieron a lo «mestizo», su centro ha sido siempre el componente migratorio europeo de su población: se ha pensado como una nación «blanca», con componentes africanos o indígenas diluidos o bien insignificantes. La inmigración europea entre los siglos xix y xx fue, por supuesto, importante y superior a la recibida por la mayoría de los países de la región en relación con su población inicial. No se pretende aquí deslindar las exageraciones en el componente europeo dentro del conjunto argentino y arribar a sus «proporciones reales». No sería una improbable cuantificación «correcta» de ancestros la que podría explicar los lugares sociales que corresponden a cada una de sus «partes». La sociedad argentina ha determinado sus ubicaciones en el conjunto nacional sin conocerlos, y poco cambiaría de ser posible determinar una clasificación más ajustada.

La pregunta relevante apunta al modo en que se estructuró la identidad/otredad nacional de forma tal que fue percibida como «blanca», concibiéndose la mixtura en que en teoría se fundirían los orígenes de los argentinos como un «crisol de razas» fundamentalmente europeas. La «mezcla» que daría lugar a una nación homogénea y sin conflictos raciales sería pensada a partir de la confluencia de, por ejemplo, polacos y andaluces, piamonteses y alemanes, y solo en un lugar secundario, descendientes de esclavos africanos y pueblos originarios. Algunos de los colectivos inmigrantes de ultramar fueron, o son, también objeto de discriminación racista. No pareciera casual que se trate de grupos que en distintos sentidos pueden definirse por oposición a lo que se percibe como una identidad europea «normal». En algunos casos, por no ser de origen europeo («blanco»), como árabes, norafricanos o asiáticos. Pero también ha ocurrido con grupos de origen europeo y «blanco», como los judíos, quizás precisamente porque dentro de la identidad europea conforman un grupo particularizado, definido en oposición al europeo «típico» en la larga historia del antisemitismo. Asimismo, la supuesta superación de las dinámicas de exclusión que afectan a esos grupos al incorporarse a la nación argentina es pensada como una integración en la corriente imaginada como principal, esto es, la europea. Si sobre esta incorporación pesaron límites –eventualmente manifestados en expresiones brutales de violencia–, o aquella se desarrolló exitosamente, ello no implicó una ruptura con el imaginario central. Más aún, los posicionamientos tolerantes frente a prácticas comunitarias de estas comunidades, reconstruidas o inventadas en referencia a la tierra de origen, no constituyeron una ruptura con la orientación homogeneizadora de la nación argentina. Con tensiones, estos encontraron su espacio dentro de la oposición principal como «europeos», aun no siendo ese su origen y no siendo en todos los casos considerados «blancos».

En contraste, la hostilidad mayor que pesa sobre otras expresiones de continuidad comunitaria en poblaciones inmigrantes, pero de poblaciones no europeas –paraguayos, chilenos, bolivianos y peruanos– deriva en su homogeneización en el otro polo del par: como «negros» no europeos. Dicho de otro modo, el supuesto crisol tendría dos expresiones: uno que fundiría poblaciones europeas –y las que son tratadas como tales en función de la oposición principal–, tendiente a la homogeneización pero capaz de contener expresiones diversas, y un segundo crisol conformado por personas y grupos percibidos como no europeos («negros»), también imaginariamente homogéneo y que contiene diversas líneas de particularización1. La alteridad fundamental entre europeos/no europeos coincide con el color de la piel, pero con límites a veces difusos. Por un lado, porque esa línea es a veces pasible de ser atravesada por individuos concretos, en la medida en que los rasgos morales y conductuales atribuidos al otro polo sean dejados de lado. Por ejemplo, la fe en «la educación», generalizada en Argentina como remedio multipropósito para la modificación de conductas, y que abarca aspectos que lejos están de vincularse con las funciones y saberes específicos de la instrucción general, expresa parcialmente el optimismo en esa posibilidad. La posibilidad de cruzar el límite, no obstante, no es siempre la misma y, en cualquier caso, la existencia de ese obstáculo refuerza su presencia. Pero también es difusa porque, en el imaginario general, tal línea no existe en realidad.Independientemente de lo que sus sentidos les indiquen y de sus propios discursos racializantes, muchos argentinos insistirán en el carácter homogéneamente europeo de la sociedad argentina. Esto es cierto, inclusive, para sujetos que al recapitular su propia historia familiar se encuentran con dificultades para identificar su origen «en los barcos». Cuando la internalización del esquema identitario dominante es condición suficiente –y no siempre es así– para la propia inserción y el reconocimiento por otros en la corriente principal de la identidad argentina, resulta especialmente incluyente, corriendo la línea de la exclusión hacia otros. La apertura relativa al «blanqueamiento», a ser reconocido como alguien que no porta las conductas o los rasgos morales de los «negros», a veces explícitamente a pesar del fenotipo, implica la inclusión en el polo europeo del esquema europeo/no europeo en relación con el cual se imagina la población.Este imaginario, naturalmente, no se presenta de modo transparente la mayor parte del tiempo, aunque es experimentado en las vidas de las personas y condiciona todas sus interacciones sociales, facilitando o dificultando su inserción en la identidad nacional. Los argentinos «típicos», sin las marcas en la piel de la racialización experimentada al tiempo que negada, ni otras marcas de identidad particularizantes, parecieran advertir la imposibilidad de la homogeneidad europea con claridad solo en algunas instancias, o alrededor de determinados tópicos. En ellos, el proyecto alrededor del cual se construyó el Estado nacional es reactualizado y resignificado sucesivamente, ordenando aquello que aparece desconectado y opaco en la experiencia cotidiana, y dotando de un sentido particular a los polos europeo/no europeo, en función de un ideal de progreso y modernización.

El sitio al fortín

El proyecto de un país abierto a la inmigración europea fue fundamental en la consolidación del Estado poscolonial. Mientras aún persistían los conflictos militares que marcaron la mayor parte del primer siglo independiente, las elites cifraron el futuro de la nación en la llegada de millones de inmigrantes europeos, concebidos como un material humano superior a las poblaciones originarias, negras y mestizas que poblaban el territorio. Se esperaba de estas su asimilación al nuevo componente, diluidas física y/o moralmente en él, o sencillamente desaparecidas, por no poder adaptarse a la nueva era, en la visiones más pesimistas y más estrictamente ligadas al racismo científico en boga hacia fines del siglo XIX que, presentes, convivieron con otras miradas.

Por el contrario, nociones «optimistas» sobre la mejora moral de los argentinos no europeos convivieron con el racismo científico, no como miradas alternativas sino como dimensiones de un idéntico proyecto, que asociaba el progreso de la nación a la transformación moral de un pueblo que se percibía como sumido en el atraso. Las posibilidades de progreso, sin embargo, entendidas desde la identificación de atraso/progreso con no europeo/europeo, son fácilmente identificables con lecturas racistas de la población argentina. En su expresión más extrema, las campañas de exterminio contra los pueblos pampeanos, patagónicos, chaqueños y fueguinos, como práctica sistemática del Estado y como actividad «privada» amparada por este, son difíciles de separar del pesimismo respecto de la real posibilidad de integración de estas poblaciones2.Expresada públicamente esta imposibilidad en términos ligados tanto al cuerpo como al modo de vida, el despliegue de tecnologías de exterminio y la asimilación forzosa tuvieron sentidos confluyentes y difíciles de distinguir en su desarrollo efectivo. La dificultad o imposibilidad de asimilación de los pueblos originarios podía presentarse en el «lenguaje de la cultura» y remitir simultáneamente a los identificadores del cuerpo y de la «raza». Al «éxito» en la empresa asimilatoria, asimismo, seguía la sospecha sobre su verdadera integración, portando en el cuerpo marcas indelebles que subrayaban su carácter incompleto.

No escribo nada nuevo al señalar que la obra que mejor sustenta el derecho del «progreso» sobre el «atraso» es la de Domingo F. Sarmiento, él mismo ambiguo respecto de la posibilidad de integración de no europeos en el proyecto nacional, pero decidido y sistemático en postular la necesidad de corregir aquellos rasgos morales que eran concebidos como una traba al desarrollo. La polaridad civilización/barbarie, que circulaba en su época y fue recogida y elaborada magistralmente en el Facundo, atribuye al «desierto» la producción de la barbarie3. Una nación moderna solo podría surgir sobre la derrota del desierto: ni los valores, ni las instituciones, ni el carácter del «hombre civilizado» podrían germinar allí. El desierto era un lugar en el espacio pero también, y especialmente, una relación de amenaza frente a la civilización, cercada por la barbarie.Es curioso que en el otro extremo del continente, apenas un tiempo después, y también recogiendo en un panfleto/ensayo poderoso ideas que precedían a su autor, se sostuviera hasta cierto punto lo contrario. Y que esas tesis tuvieran una potencia arrolladora capaz de encarnarse en el sentido común de otra nación, seguramente porque, como en nuestro caso, ya esperaban allí desde antes. Para Frederick J. Turner, en la frontera, ese espacio más allá de las ciudades que ocupa el rol del desierto sarmientino, estaba el origen del pueblo estadounidense. Es en la frontera, en la lucha por la supervivencia del hombre (blanco) contra un entorno hostil, donde habría nacido el carácter de los estadounidenses. Estos serían creativos, igualitarios, libres, trabajadores, fuertes, resistentes, luchadores, prácticos y sencillos porque así es como resulta el carácter formado en la frontera. Pero no solo el carácter estadounidense era formado en la frontera: las instituciones claves de la «América» democrática serían su resultado; la democracia, la libertad o la propiedad no podrían ser producto de hombres débiles y crecidos en ciudades decadentes. Son el resultado de lo que la frontera hizo con ellos. El desierto (la frontera) sería el artífice de la civilización norteamericana, frente a la frontera y la tierra adentro (el desierto) que darían cuenta de la barbarie argentina.

Ambas miradas, opuestas en la valoración del desierto/frontera, coincidían en la jerarquización racializada. El bárbaro pampeano y el colono norteamericano, opuestos en cuanto a lo que el espacio presuntamente hacía de ellos, coincidían en cuanto a la identificación racializada respecto al par atraso/progreso. El colono triunfante era blanco, el bárbaro amenazante era de piel oscura. De tal modo, aunque confiriéndole un valor opuesto al espacio, ambos esquemas contribuyeron a narrativas nacionales ordenadas alrededor de las polaridades progreso/atraso y europeo/no europeo. En un caso, sin embargo, el progreso expresaba un movimiento hacia afuera, de expansión y conquista; en el otro, un tesoro amenazado por los bárbaros que sitiaban la ciudad. No es importante aquí la adecuación de ambas historias a los fenómenos históricos y sociales que procuraban aprehender –las historiografías y las antropologías estadounidenses y argentinas han dado cuenta ampliamente de sus límites–, sino el porqué de su potencia y de las sucesivas readecuaciones que permiten suponer que, reactualizadas y resignificadas, se encuentran vigentes. La inversión en la valoración del espacio entre ambas, sin embargo, recuerda que solo fueron posibilidades, entre otras, que fraguaron en función del proceso histórico algunos proyectos entre proyectos posibles, pero claramente angostados respecto a las opciones abiertas. El margen para una escala de valoraciones donde lo «blanco» europeo no estuviera en la cúspide era pequeño desde su punto de partida: la conquista del continente y la construcción de un régimen colonial organizado alrededor de la «sangre» y la diferencia.

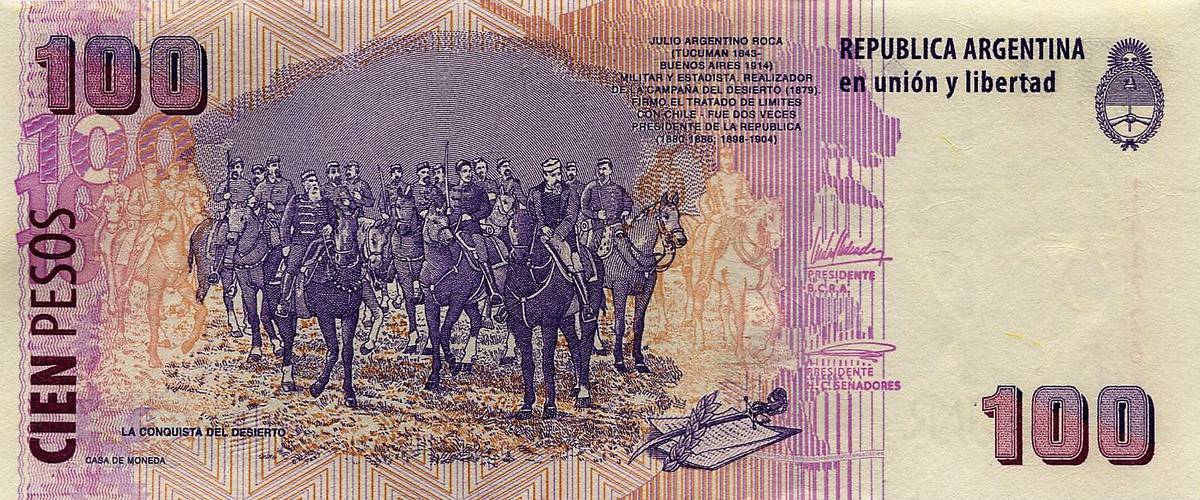

En Argentina, las narrativas sobre la frontera con las sociedades indígenas pampeanas y norpatagónicas como límite de la civilización, al tiempo parte del desierto y último bastión frente a su amenaza, reflejan con aproximada claridad el modo en que se estructuraron las polaridades a las que nos estamos refiriendo. Nacida durante las campañas de conquista en el último tercio del siglo xix, la historiografía de la «guerra contra el indio» se presentó como una confrontación épica entre la civilización y la barbarie, representadas una y otra por dos totalidades percibidas como internamente homogéneas y radicalmente heterogéneas entre sí. El ejército conquistador fue blanqueado retrospectivamente en la literatura y la cultura popular, en la figura del gaucho fortinero, y elevado en tanto agente capaz de dotar a la nación de grandes extensiones de tierra disponibles para que la inmigración europea pusiera en funcionamiento su producción.

Si la historiografía de la frontera ha mostrado un panorama mucho más complejo, surcado por intercambios de distinto orden y dinámicas políticas y diplomáticas no reducibles a la polarización extrema que expresa la narración tradicional4, la visión predominante continúa encontrando en ese espacio, aun en las miradas más sensibles a la tragedia del genocidio, una heterogeneidad absoluta entre indios y cristianos. En esta polaridad, desde la mirada retrospectiva, los argentinos son identificados con los conquistadores y estos, con la civilización europea. Poco importa que los argentinos actuales sean, de hecho, descendientes de conquistadores, de conquistados y de quienes no son ni una ni otra cosa: el nosotros está establecido en función del triunfo de la expansión del Estado y la civilización. Este nosotros que arranca el desierto a la barbarie es pensado con rostros que se parecen a lo que la mirada retrospectiva entiende como propio de lo argentino «típico». Con los rostros y, también, con las conductas y moralidad con que los argentinos se imaginaron a sí mismos 50, 100 o más años después. El anacronismo es una condición necesaria para poder construir una continuidad entre esas personas del pasado nacional (y no otras) y un nosotros presente, amenazado a su vez por reactualizaciones de la barbarie. La amenaza tiene, también dentro de las narrativas de la frontera, su expresión más potente en el malón mapuche5. El raid de saqueo sobre estancias y poblaciones no indígenas es concebido como un ataque unilateral y permanente de hordas de piel oscura, enemigas del progreso y de la nación, sobre poblaciones percibidas como más similares, en su piel, pero también en los valores que articulan sus vidas, a los argentinos contemporáneos. Como señalara un escritor de mediados del siglo pasado refiriéndose a la conquista del territorio mapuche, este pueblo «era el dueño de unas tierras hostiles que los argentinos, es decir, los extranjeros e hijos de extranjeros, conquistamos con nuestra sangre y trabajo»6. No cabe aquí reseñar las investigaciones que han complejizado la naturaleza de la violencia interétnica en la antigua Frontera Sur7. El punto son las sucesivas reactualizaciones, desde una relación metonímica entre el malón y los pueblos indígenas del siglo xix que, transcurrido más de un siglo, reemerge alrededor de situaciones de conflictividad que involucran a pueblos originarios y se extiende más allá, al conjunto de los sectores incluidos en el polo racializado del esquema europeos/no europeos8.Se ha señalado el uso del término «malón» en diversas coyunturas críticas que implican la movilización masiva de multitudes, percibidas como «negras», que ponen en acto la naturaleza frágil del proyecto de Argentina homogénea y europea9. La irrupción que pone en riesgo los espacios protegidos de la barbarie, metonímicos a su vez del fuerte fronterizo sitiado por la horda, expondría la fragilidad del proyecto poniendo a la luz los cuerpos racializados que el imaginario ha negado. Como ejemplo de ello, un editorialista describía hace poco Buenos Aires en un matutino de esa ciudad como «esta belleza que gozamos hoy, siempre cercada por salvajes que la quieren destruir»10. La imagen del malón, como la del fortín sitiado, es actualizada y resignificada como amenaza a la argentina europea, resguardo a su vez de la civilización y el progreso frente al atraso y la barbarie, reflejándose ambas polaridades en el color de los cuerpos.

La reemergencia sucesiva de estos tópicos, donde el anacronismo de la imagen de la ciudad sitiada y el malón pareciera conservar un núcleo de sentido a pesar de las profundas transformaciones de la sociedad argentina en el siglo y medio que aproximadamente lleva desde su consolidación como Estado. Aunque se ha señalado al movimiento peronista, desde mediados del siglo xx, como una ruptura profunda con la narrativa de la Argentina europea, la tensión que vehiculizó parece haber sido bastante más ambigua en su discursividad explícita11.En ella, el país siguió concibiéndose como fundamentalmente homogéneo y europeo, en línea con el ideal construido por el conservadurismo liberal en el siglo anterior. Si algunos intelectuales del primer peronismo reivindicaron el carácter «mestizo» del país, remitieron fundamentalmente a un ideario hispanista conservador, apologético de la conquista española. El «mestizo», por cierto, remitía a la mixtura de indígenas y españoles pero manteniendo a ambos polos como previamente homogéneos, reforzando lo ya señalado respecto a europeos/no europeos como eje ordenador, incluso si era trascendido imaginariamente en este caso. Otras corrientes, especialmente posteriores al final de la primera experiencia de gobierno peronista, se acercaron más a nociones de «mestizaje» similares a las construcciones hegemónicas de identidad de otras naciones latinoamericanas. Pero estas propuestas jamás llegaron a cuajar en una narrativa consistente que pudiera rivalizar con la del «crisol de razas… europeas» y, por otro lado, suponían y suponen la reintroducción del supuesto de homogeneidad subyacente y negación de la diversidad del país. El modo en que, en ocasiones, políticos e intelectuales peronistas han abordado reclamos de pueblos originarios sustenta esta afirmación: el rechazo en virtud de su inadecuación a una nación formada por iguales donde la movilización particularizada es objeto de sospecha y amenaza los muros que protegen a la nación. Sin embargo, la orientación popular del peronismo y la construcción de su movilización masiva como seña identitaria en el campo político nacional implicaron la puesta en tensión de hecho del mito del «crisol de razas… europeas». De este modo, y aunque la historia del peronismo supone también sus propias reactualizaciones de los tópicos del malón y el fortín sitiado, la puesta al día del mito corrió especialmente por cuenta de sus adversarios. Aunque no por primera vez, desde mediados del siglo xx los límites del proyecto de la Argentina europea se hicieron cada vez más evidentes. Sin articular un verdadero proyecto alternativo de identidad nacional, conviviendo ambiguamente con el hegemónico, el peronismo dejó una marca profunda que acompaña al país hasta hoy y que contribuyó a la conformación de una identidad de «clase media»12, que expresaba menos una estricta situación de clase que una condición moral, como reserva de esa argentina europea y civilizada cercada por la barbarie de piel oscura.

Con ello, comenzó además un proceso contradictorio y complejo, que continúa hasta el día de hoy, en el que lo que se concibió como identidad nacional deviene progresivamente en una identidad particularizada, que convive conflictivamente con otras que reintroducen particularidades negadas por el proyecto homogeneizador o reformulan un nosotros mayoritario que desmiente de hecho la blanquitud argentina. El mito de la Argentina europea comenzó a desmontarse hace más de medio siglo y su viabilidad histórica se mostró progresivamente imposible. Desde el comienzo del ciclo democrático, en la década de 1980, las sucesivas crisis y los rostros racializados que encarnaron sus consecuencias más dramáticas han reactualizado con fuerza las imágenes del malón, el atraso y la amenaza. Pero, también, estas décadas han sido las del progresivo reconocimiento de identidades negadas, entre ellas las de pueblos indígenas y afroargentinos, que alcanzaron una visibilidad desconocida hasta el momento. El proyecto histórico que asoció la ciudadanía con el progreso, y a este con una sociedad homogénea y de piel clara con un imaginario europeo como centro, pareciera estar dando sus últimos pasos. No es sorprendente por ello que sus nostálgicos tiendan a explicar la historia de las últimas décadas en términos de decadencia. Esto es cierto en miradas políticamente conservadoras pero, también, en otras que suelen considerarse progresistas. Los modos en que se anudaron históricamente el progreso y el atraso con las formas de lidiar con la diversidad, con la alteridad y la identidad, explican al menos parcialmente esta coincidencia. También con las características de ese proyecto histórico se vincula que la relación entre racismo y nacionalismo sea menos lineal de lo que en ocasiones se supone, tomando otras naciones como modelo. No son pocas las ocasiones en que los discursos racistas aparecen asociados a identificaciones políticas que se asumen «cosmopolitas» y explícitamente hostiles al nacionalismo, precisamente porque la «normalidad» con que se cotejan las identidades es asociada a un ideal externo, europeo. La sociedad de comienzos del siglo xxi es en efecto más diversa y plural, ha visibilizado como nunca antes la inadecuación del mito fundante y, simultáneamente, ha defraudado las expectativas de desarrollo que también contribuían a construirlo. La imagen del fortín sitiado por la horda, que obtura el progreso y el desarrollo, goza aún de vigencia con su dinámica excluyente y racializada. Pero la propia ambigüedad de las líneas de color ha permitido que el deseo de progreso e inclusión sea también lo que orienta a los imaginarios sitiadores, desanudando las ideas de barbarie y negritud. El final del mito de la Argentina europea que se percibe y la ausencia de alternativas capaces de ocupar su rol hegemónico perdido quizás sean un activo de la sociedad argentina y puedan prefigurar una nación ordenada sobre la pluralidad, y ya no sobre una identidad homogénea y excluyente, que niega a la vez que produce las segmentaciones que la conforman.

1.

Claudia Briones: «Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales» en C. Briones (ed.): Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad, Antropofagia, Buenos Aires, 2008.

2.

Walter Delrio, Diego Escolar, Diana Lenton y Marina Malvesttiti (eds): En el país del nomeacuerdo. Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950, Editorial UNRN, Viedma, 2018.

3.

Ariel de la Fuente: «‘Civilización y barbarie’: fuentes para una nueva explicación del Facundo» en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani tercera serie No 44, 1-6/2016.

4.

Ingrid de Jong (comp.): Diplomacia, malones y cautivos en la Frontera Sur, siglo XIX, Publicaciones de la SAA, Buenos Aires, 2016.

5.

G. Cordero: Malón y política. Loncos y weichafes en la Frontera Sur (1860-1875), Prohistoria, Rosario, 2019.

6.

Enrique de Gandía (1945) en Norberto Ras: La guerra por las vacas, Galerna, Buenos Aires, 2007.

7.

Entre otros, Sebastián Alioto, Juan Francisco Jiménez y Daniel Villar (comps.): Devastación. Violencia civilizada contra los indios de las llanuras del Plata y del Sur de Chile (siglos XVI a XIX), Prohistoria, Rosario, 2018; Florencia Roulet: «Violencia indígena en el Río de la Plata durante el periodo colonial temprano: un intento de explicación» en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018.

8.

I. de Jong y G. Cordero: «El malón en contrapunto. Dinámicas de la diplomacia, el comercio y la guerra en la Frontera Sur (siglos XVIII y XIX)» en Gabriel Di Meglio y Sergio Serulnikov (comps.): La larga historia de los saqueos en la Argentina. De la Independencia hasta nuestros días, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2017; W. Delrio: «Estado y pueblo mapuche en Argentina» en Anales séptima serie No 13, 2017.

9.

Gastón Gordillo: «Se viene el malón. Las geografías afectivas del racismo argentino» en Cuadernos de Antropología Social No 52, 2020.

10.

Alberto Amato: «Hace cinco siglos tomaba forma Buenos Aires» en Clarín, 3/2/2021. (Agradezco la referencia a Fabio Wasserman).

11.

G. Gordillo: ob. cit.; D. Lenton: «The Malón de la Paz of 1946: Indigenous Descamisados at the Dawn of Peronism» en Matthew B. Karush y Oscar Chamosa (eds.): The New Cultural History of Peronism: Power and Identity in Mid-Twentieth-Century Argentina, Duke UP, Durham, 2010, pp. 85-111.

12.

Ezequiel Adamovsky: Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003, Planeta, Buenos Aires, 2009.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario